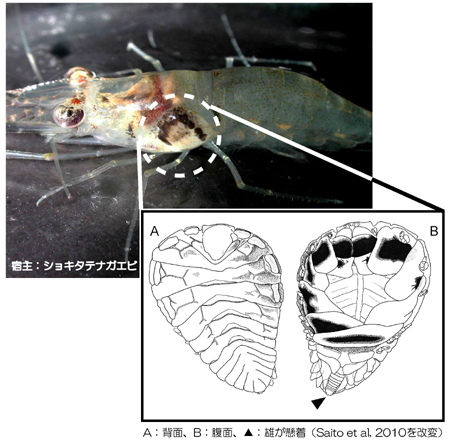

ショキタテナガノエラヤドリProbopyrus iriomotensis Saito, Shokita & Naruse, 2010です。

日本のヤドリムシ類は、椎野季雄博士等によって、1930年代から60年代くらいにかけてかなり詳しく調べられています。等脚類研究者の布村先生が、「日本の等脚類研究は、他国にくらべてかなり出おくれていますが、ヤドリムシ類については先進国といえる」ということを言っておられました。

つまり、国内でヤドリムシ類の新種がみつかるということは、かなりすごいコトなんだと思います。(深海とかはまだまだのようですが)

そして何より、この新種はヤドリムシ類としても、かなりのカワリダネです。

ショキタテナガエビは、環境省、水産庁、沖縄県の各レッドデータブックで指定を受ける稀少種ですが、この宿主とモチツモタレズで共存しているショキタテナガノエラヤドリも、稀少性の高い生物と考えることができるのではないでしょうか?

当然ながらショキタテナガノエラヤドリは淡水産のヤドリムシ類ですが、なんと国内では初めて淡水域から発見されたヤドリムシ類です!! この点も大発見です!

ショキタテナガノエラヤドリが所属するProbopyrus属は、ヤドリムシ類のなかでも生活史や生態の研究などがかなり詳しく調べられている分類群です。

ショキタテナガノエラヤドリが既知種の知見とどこまで一致し、どういった違いがあるのか、その違いがなにによるのか、そういった研究が今後行われていることをNob!!は切願します。淡水産のヤドリムシ類という、比較的扱いやすい生物であることは、今後の研究の発展がけっこう期待できるように、勝手に考えております。

[参考文献]

Saito, N., Shokita, S. & Naruse, T. 2010. A new species of freshwater bopyrid, Probopyrus iriomotensis (Crustacea: Isopoda), parasitizing Macrobrachium spp. Crustacea: Decapoda), from Iriomote Island, Ryukyu Islands, southwestern Japan. Species Diversity, 15(3-4):169–183.

* 齋藤(2011)はこちらからダウンロードできます(↓)

-・○●○・- -・○●○・- -・○●○・- -・○●○・- -・○●○・-

★関連情報★新聞記事・ニュース:・八重山毎日新聞(2010.01.27)・NHKオンライン 沖縄のニュース(2010.01.27 14:22)・琉球新報(2010.01.27)・財団法人沖縄科学技術振興センター OSTCニュースオンライン・データベース・WoRMS (2011.1.31)